Protoplanetare Staubkörner (PDPs)

- PDPs (engl.: "Protoplanetary Dust Particles") werden durch Kondensation im solaren Nebel oder im interstellaren Medium gebildet.

- Typischerweise haben sie eine Größe von 0,1 – 1 Mikrometer.

- Sie sind die Bausteine von Planeten, Asteroiden, Kometen, Monden und Transneptun-Objekten.

- In Kometenschweifen können sie direkt beobachtet werden.

- PDPs aus Kometenaktivität können in der oberen Atmosphäre der Erde und bei Raumfahrtmissionen (Rosetta, Stardust) gesammelt werden.

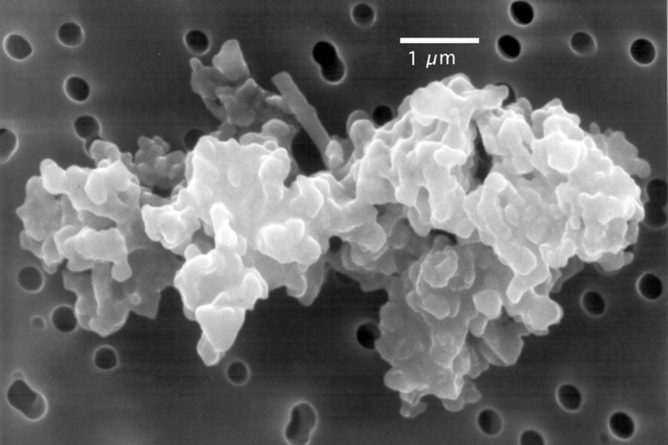

Von ROSETTA beobachtete PDPs.

Quelle: Mannel et al 2019

Potenzielles PDP.

Komet Hale Bopp.

Quelle: Jerry Lodriguss

Von Staubkörnern zu Staubklumpen

- Staubkörner kollidieren bei geringer Geschwindigkeit.

- Bei der Kollision haften die Staubkörner aneinander.

- Sukzessives aneinander Haften führt zu fraktalen Agglomeraten.

- Die Kollosion großer Fraktale kann zur Kompaktierung führen.

- Kompakte Agglomerate haften nicht aneinander, sondern prallen bei Kollisionen voneinander ab.

- Das Wachstum erliegt bei Agglomeratgrößen von mm bis cm.

- Kompakte Agglomerate (mm-cm) werden Staubklumpen genannt.

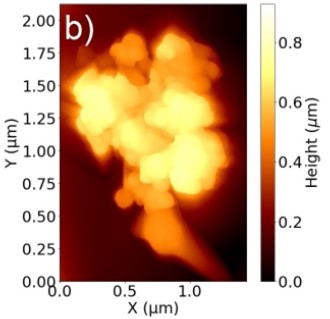

Scan eines im Suborbitalflug gewachsenen fraktalen Agglomerates.

Sukzessives Haften von Teilchen in einem Fallturm-Experiment. Quelle: Kothe et al 2013

Staubklumpen

- Staubklumpen sind Staubagglomerate mit Größen von mm bis cm.

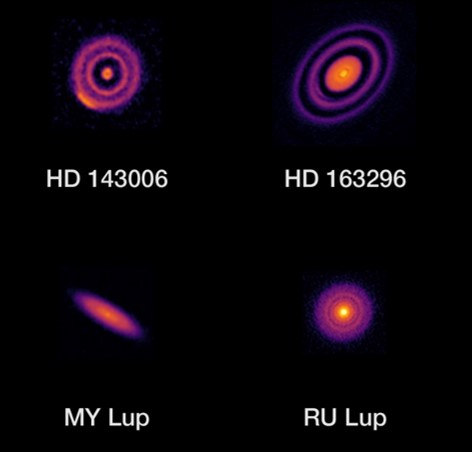

- Die Klumpen können von Radioteleskopen (ALMA) in anderen protoplanetaren Scheiben beobachtet werden.

- Ihre Porosität beträgt ~65%.

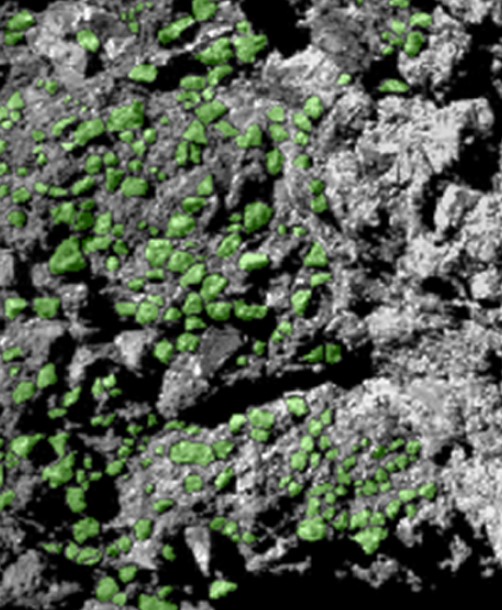

- Staubklumpen wurden auf der Oberfläche von Komet 67P direkt beobachtet.

Kieselsäure-Staubklumpen unter dem Mikroskop.

Quelle: B. Gundlach

Vom Radioteleskop ALMA beobachtete

protoplanetare Scheiben.

Quelle: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Andrews et al.; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

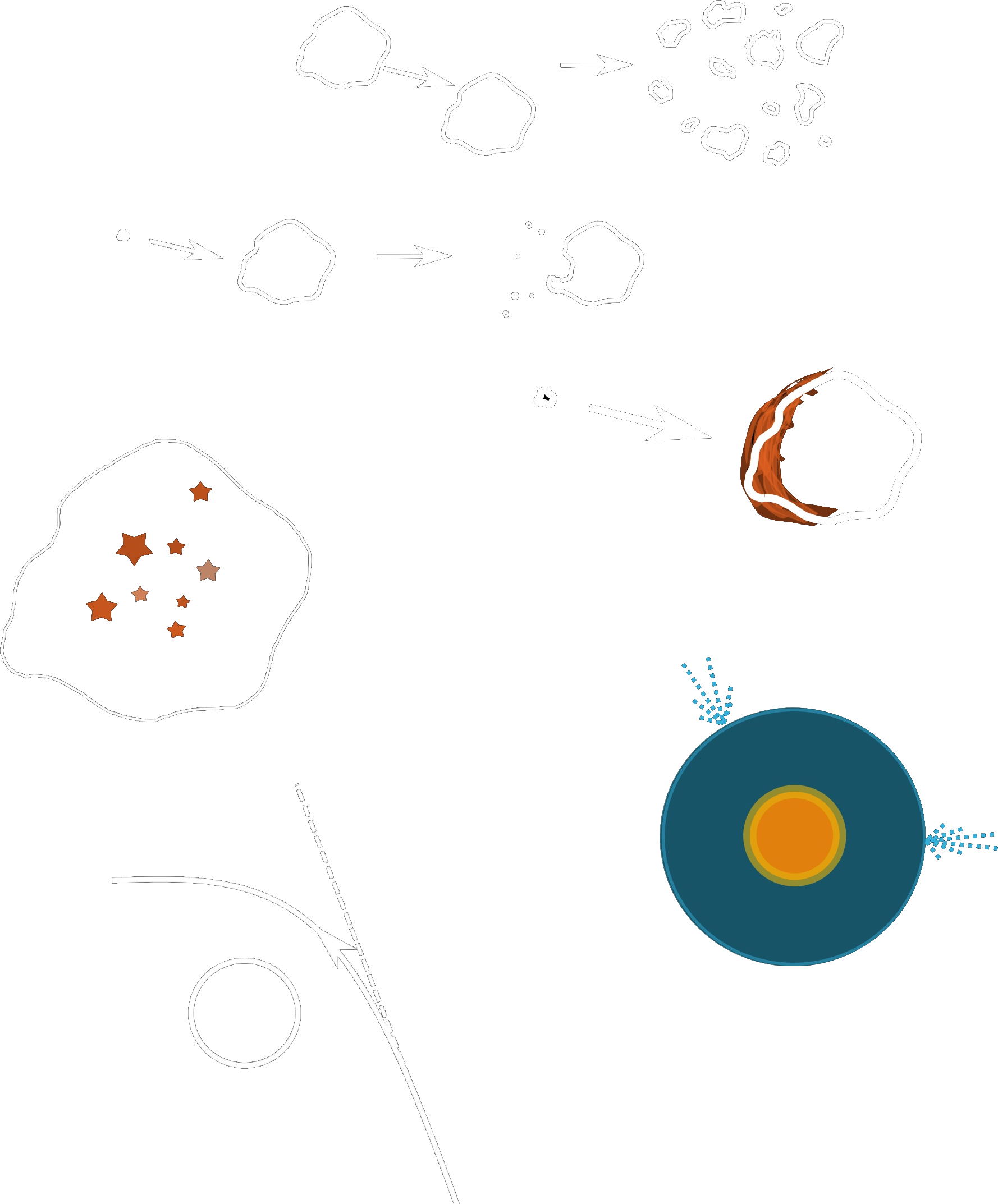

Von Staubklumpen zu Planetesimalen

- Staubklumpen können durch Kollisionen und aneinander Haften nicht größer als mm- bis cm-groß werden.

- Die Klumpen können lokal und räumlich durch hydrodynamische Effekte verdichtet werden.

- Bei Erreichen einer kritischen Konzentration kollabieren die Staubwolken unter ihrer eigenen Gravitation und bilden Planetesimale.

Simulation der Staubklumpenkonzentration

durch die sogenannte "streaming instability" (Strömungsinstabilität).

Quelle: Johansen et al 2007

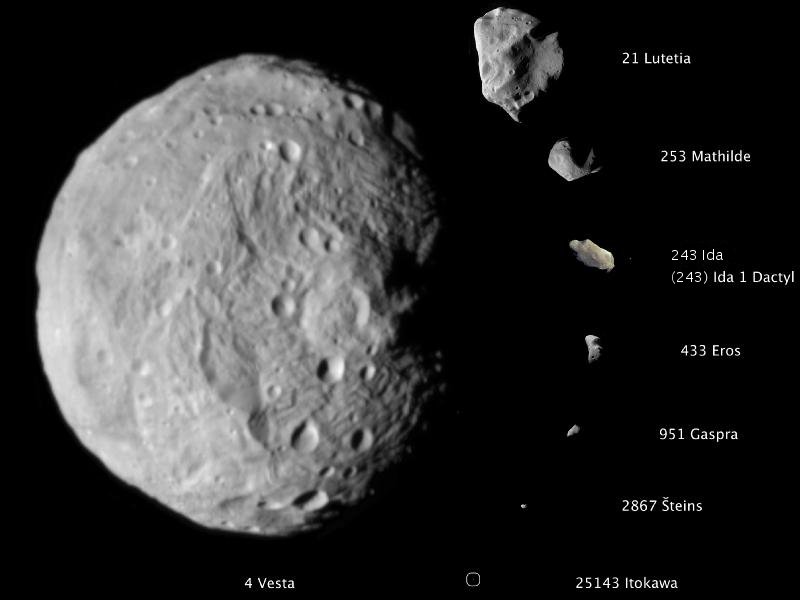

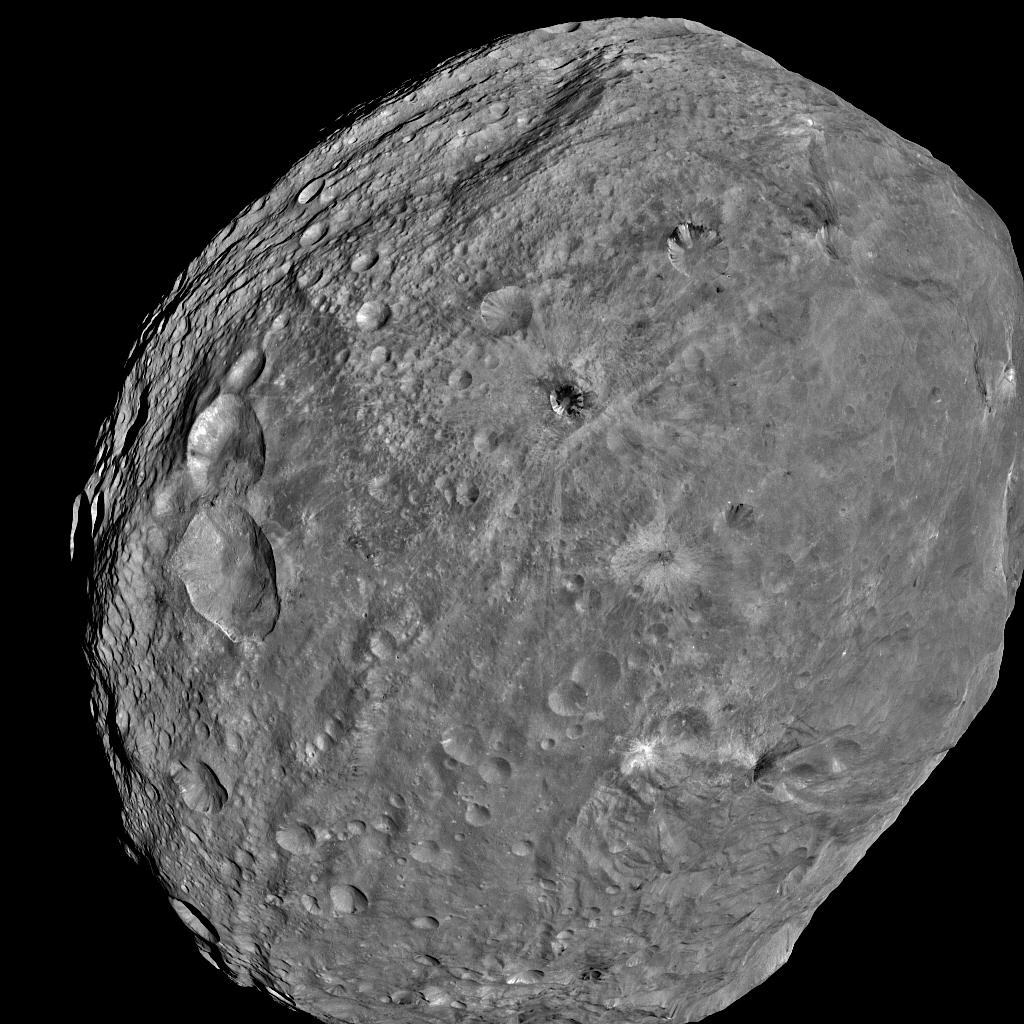

Planetesimale

- Planetesimale sind km-große Objekte, die Material durch ihre eigene Gravitation anziehen können.

- Planetesimale haben sich zu Kometen, Asteroiden oder Transneptun-Objekte weiterentwickelt, die wir heute beobachten können.

- Es gibt drei Theorien, die die Entstehung von Planetesimalen erklären (Gravitativer Kollaps, Massetransport oder direktes Wachstum).

- Die Planetesimale wurden in verschiedenem Ausmaß durch Impakte oder durch internes/externes Heizen verändert.

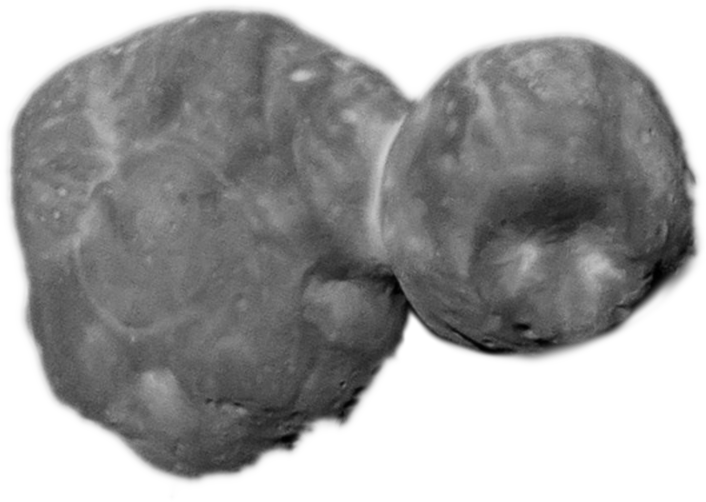

- Einige Planetesimale werden "Schütthaufen" genannt, was bedeutet, dass ein katastrophaler Einschlag das ursprüngliche Objekt zerstört hat, aber durch die Gravitation hat sich das Material zu einem neuen Körper geformt, dem Schütthaufen-Planetesimal.

- Planetesimale sind die Zuchtkeime für das weitere Wachstum zu größeren Objekten in einem Planetensystem.

Arrokoth, fotografiert von der "New Horizons"-Raumsonde (Quelle: NASA)

Herausbildung kleiner Körper

Verschiedene Prozesse wirken nach der Entstehung von Planetesimalen auf diese ein und führen zu den verschiedenen Sorten kleiner Körper, die wir heute im Sonnensystem beobachten können.

- Kollisionen können zu Verkraterung, Kompaktion, Fragmentierung und Erhitzen führen.

- Der Zerfall radioaktiver Isotope heizt das Material von innen.

- Beim Heizen können sich verschiedene Bestandteile des Materials voneinander absetzen, Eise können sublimieren und die Struktur kann verändert werden.

- Die Interaktion mit großen Körpern und einige andere Effekte können den Orbit des Körpers verändern.

Asteroiden & Kuipergürtelobjekte (KBOs)

- Asteroiden sind zwischen den Orbits von Mars und Jupiter im Asteroidengürtel zu finden, aber es gibt auch einige erdnahe Asteroiden (engl.: "Near Earth Asteroids", NEAs).

- Der Kuipergürtel liegt außerhalb der Neptunbahn.

- Kleine Asteroiden und KBOs sind in Kollisionen entstanden.

- Große Asteroiden sind Planetesimale, die die kollisionsreiche Vergangenheit überstanden haben.

- Es gibt verschiedene Arten von Asteroiden, die durch ihre Materialzusammensetzung unterschieden werden. Es gibt auch einige Klassen von KBOs, die sich hauptsächlich in ihren Orbitaleigenschaften unterscheiden.

NASA/JHUAPL/SWRI

Roman Tkachenko

NASA/JHUAPL

SWRI

NASA/JPL-Caltech

/JAXA/ESA

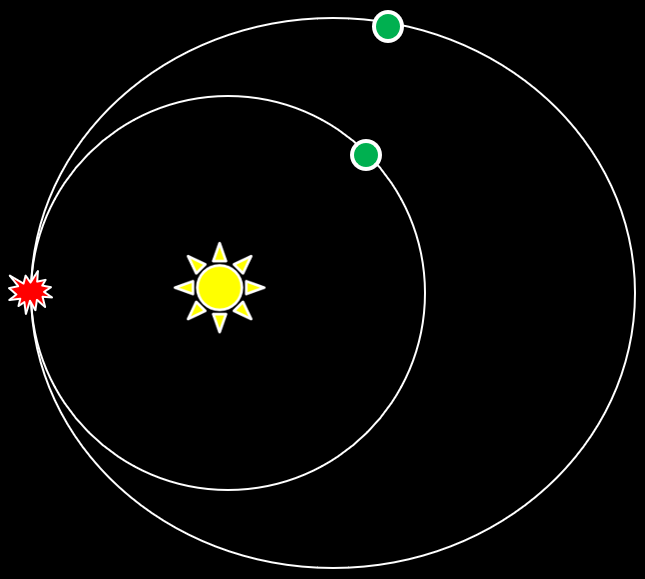

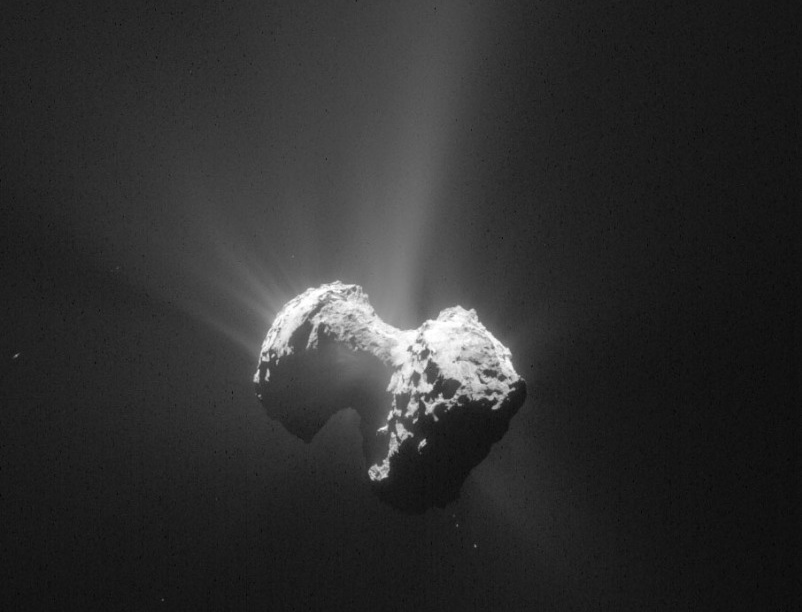

Kometen

- Kometen haben einen festen Kern und bewegen sich auf elliptischen Umlaufbahnen um die Sonne. Wenn sie sich der Sonne nähern, können sie eine Koma und einen Schweif ausbilden.

- In der Nähe der Sonne werden Eise im Kern gasförmig. Sie tragen beim Entweichen Staubteilchen mit und bilden so die Koma, eine Art Wolke um den Kern.

- Der Schweif besteht aus Staub und Gasen, die durch den solaren Strahlungsdruck und Sonnenwind davongeweht wurden.

- Kometen gehören wohl zu den weniger veränderten Planetesimalen. Sie scheinen nie global aufgeheizt worden zu sein, sonst wäre heute nicht mehr so viel Eis vorhanden.

- Allerdings gibt es noch einige offene Fragen und es ist nicht klar, welcher Prozess zur Weiterentwicklung von Planetesimalen zu Kometen geführt hat.

ESA/Rosetta/NAVCAM, CC BY-SA IGO 3.0

ESO/E. Slawik

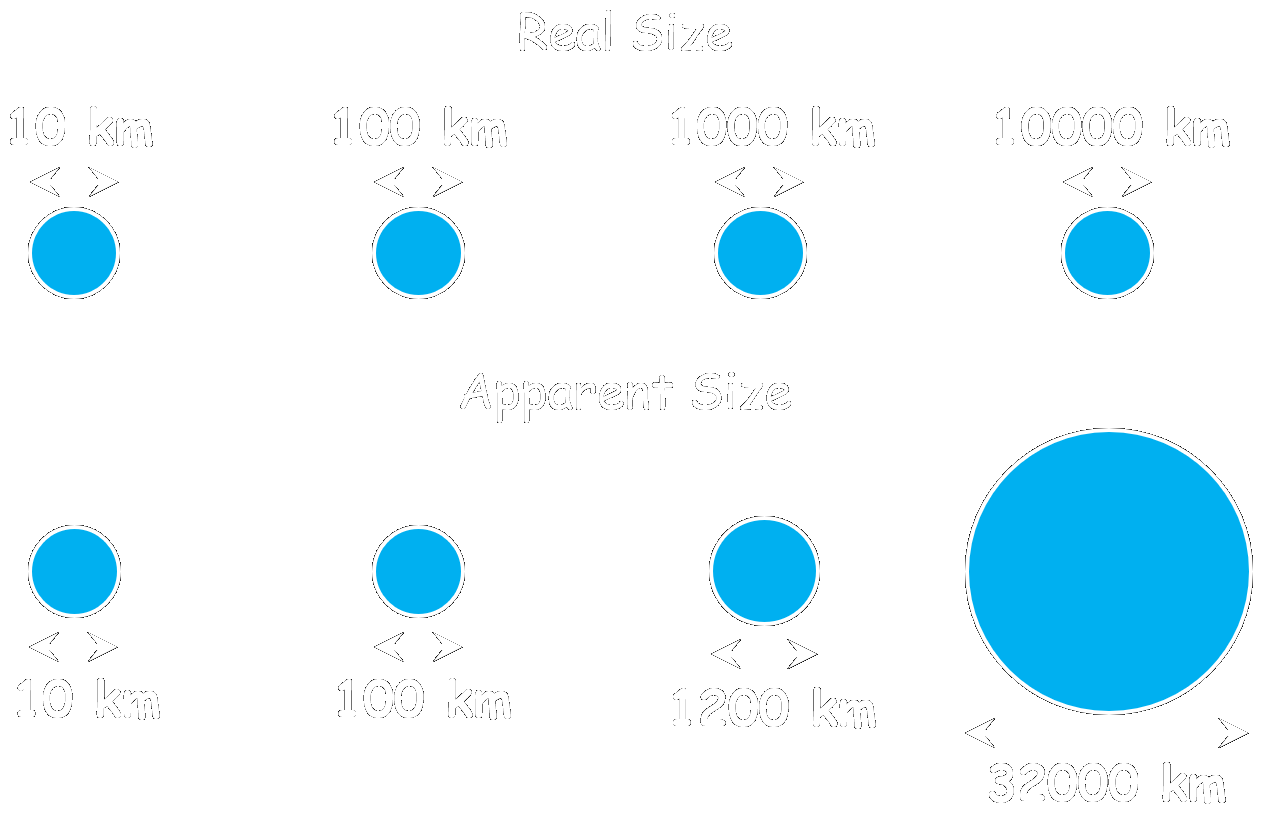

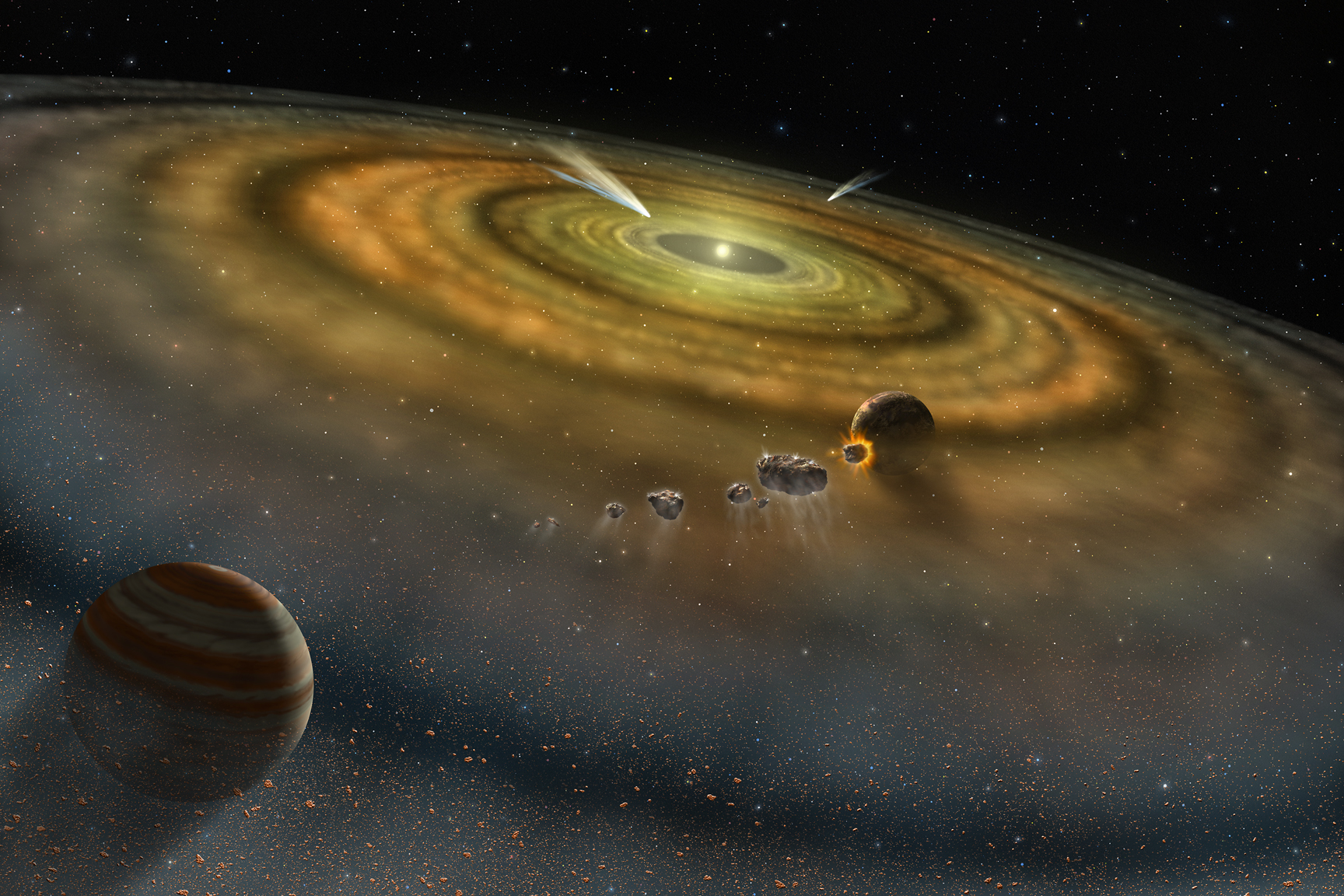

Von Planetesimalen zu erdähnlichen Planeten

-

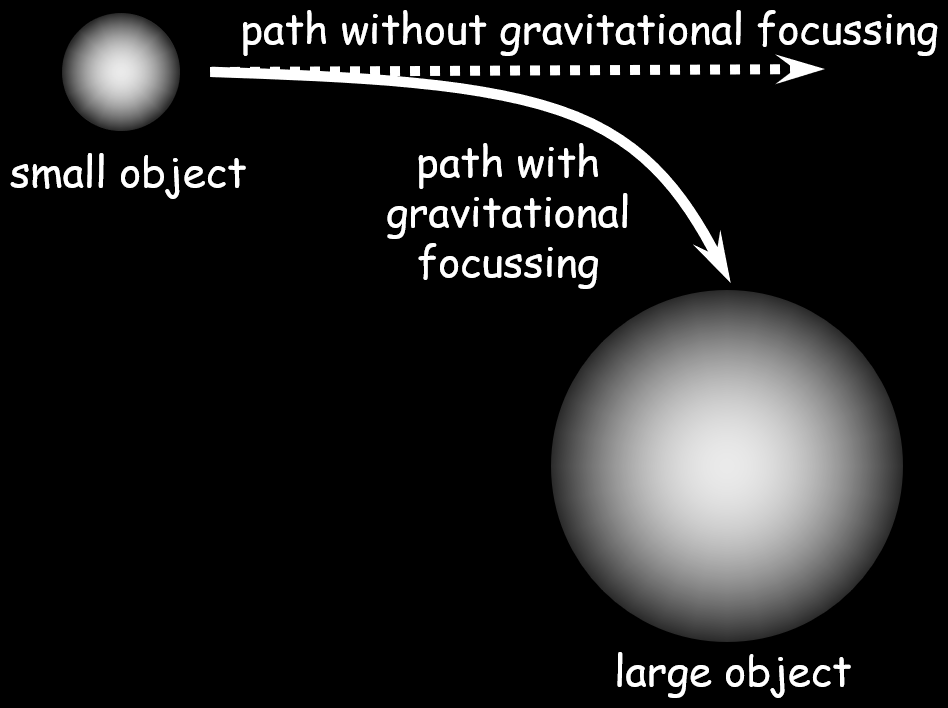

Gravitatives Wachstum

- Die Planetesimale nehmen Material aus der umhüllenden Protoplanetaren Scheibe auf. Gravitationsfokussierung

- Größere Objekte lenken aufgrund ihrer Gravitation kleinere Objekte ab, was die Kollisionswahrscheinlichkeit erhöht. Weitreichende gravitative Kräfte

- Weitreichende gravitative Kräfte führen zu einer sukzessiven Änderung von Orbitalparametern der Körper, bis ihre Orbits sich schneiden. Planetare Migration

- Die Wechselwirkung zwischen der sich bildenden Planeten und der Protoplanetaren Scheibe bewirkt einen Impulsübertrag, der zu einer Driftbewegung der Planeten durch das System führt.

Quelle: P. Armitage, UCo

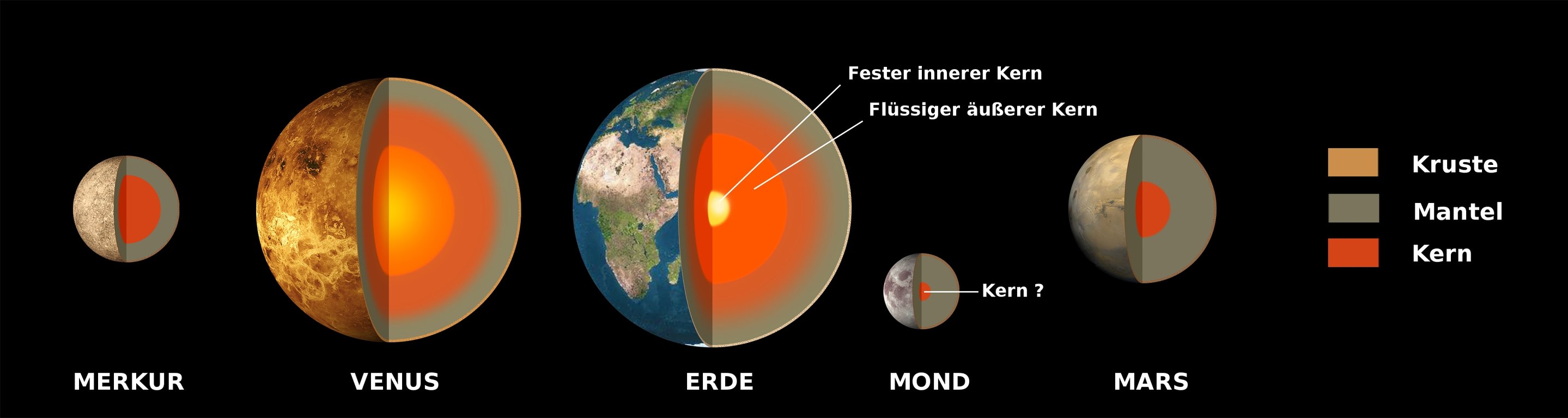

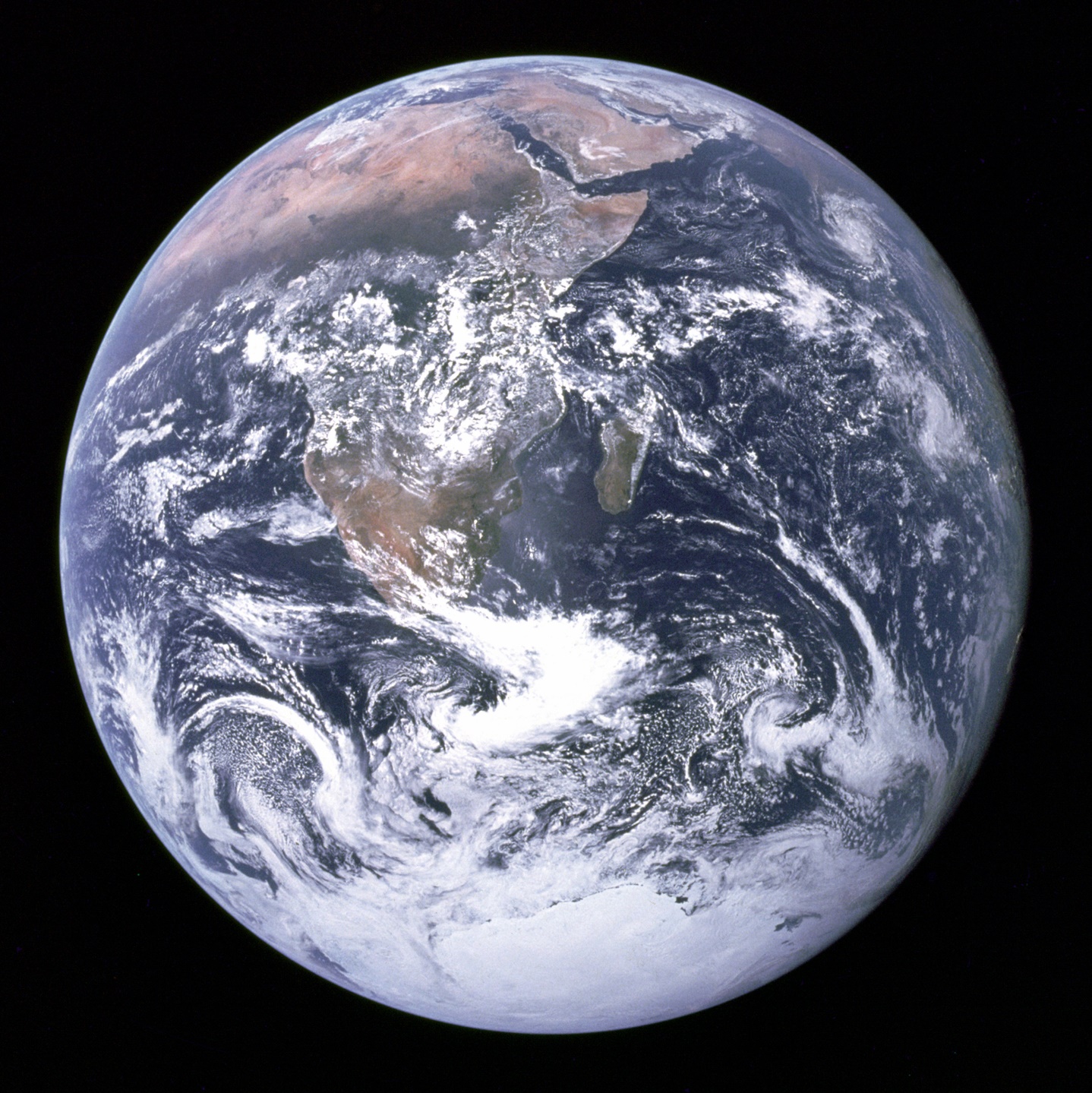

Erdähnliche Planeten (Terrestrische Planeten)

-

Die physikalischen Eigenschaften von terrestrischen Planeten (Merkur, Venus, Erde, Mars) sind:

- Sie besitzen Massen zwischen 5% und 100% der Erdmasse.

- Aufgrund ihrer hohen Gravitation sind sie kugelförmig.

- Wegen des Aufschmelzens ihrer Kerne sind sie differenziert, sodass ihre Dichte im Inneren viel größer ist als in der Nähe der Oberfläche.

- Sie besitzen eine feste, steinige Oberfläche.

- Terrestrische Planeten können, müssen aber keine Atmosphäre haben.

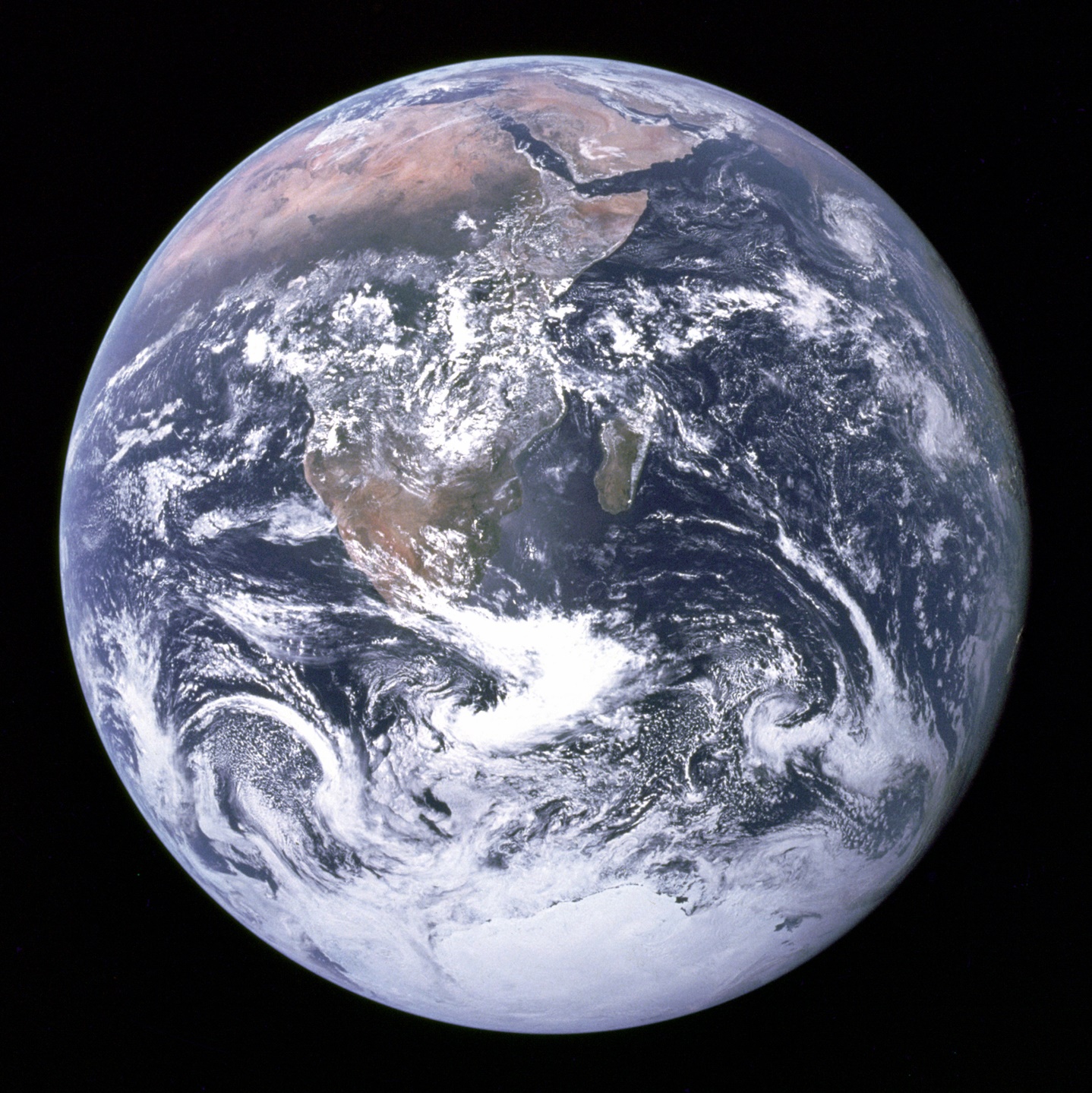

Quelle: NASA

Quelle: NASA/Apollo 17

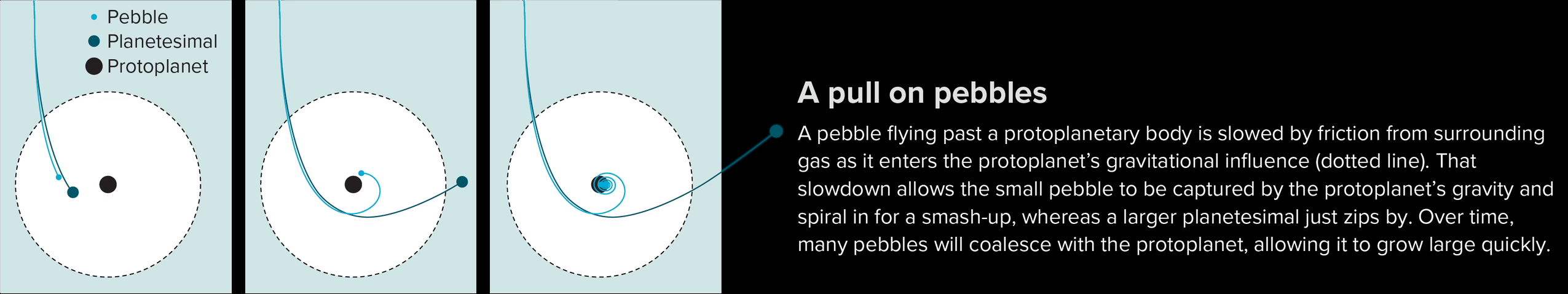

Von erdähnlichen zu neptunähnlichen Planeten

- Aufgrund des massiven Reservoirs im äußeren Sonnensystem können Planetenkerne über die Erdmasse hinauswachsen.

- Die Planetenkerne sind massereich genug, um Gas und Staubklumpen aus der Protoplanetaren Scheibe gravitativ anzuziehen.

- Wenn die Protoplanetare Scheibe dissipiert, stoppt die Gasakkretion.

Quelle: M. Lambrechts and A. Johansen / L. Modica / Knowable

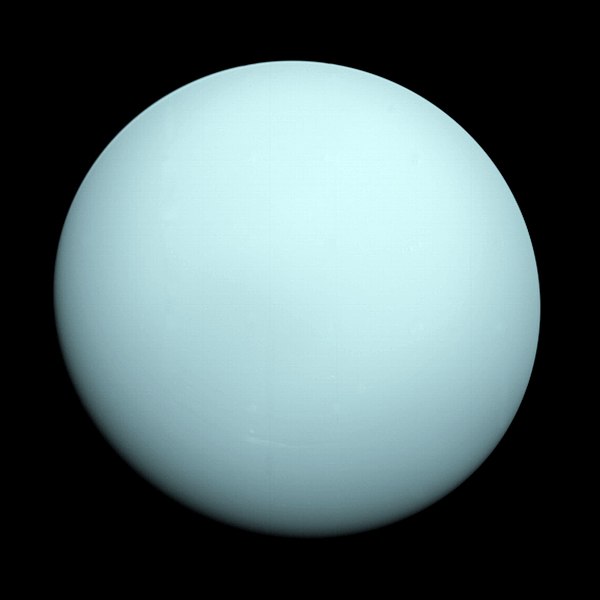

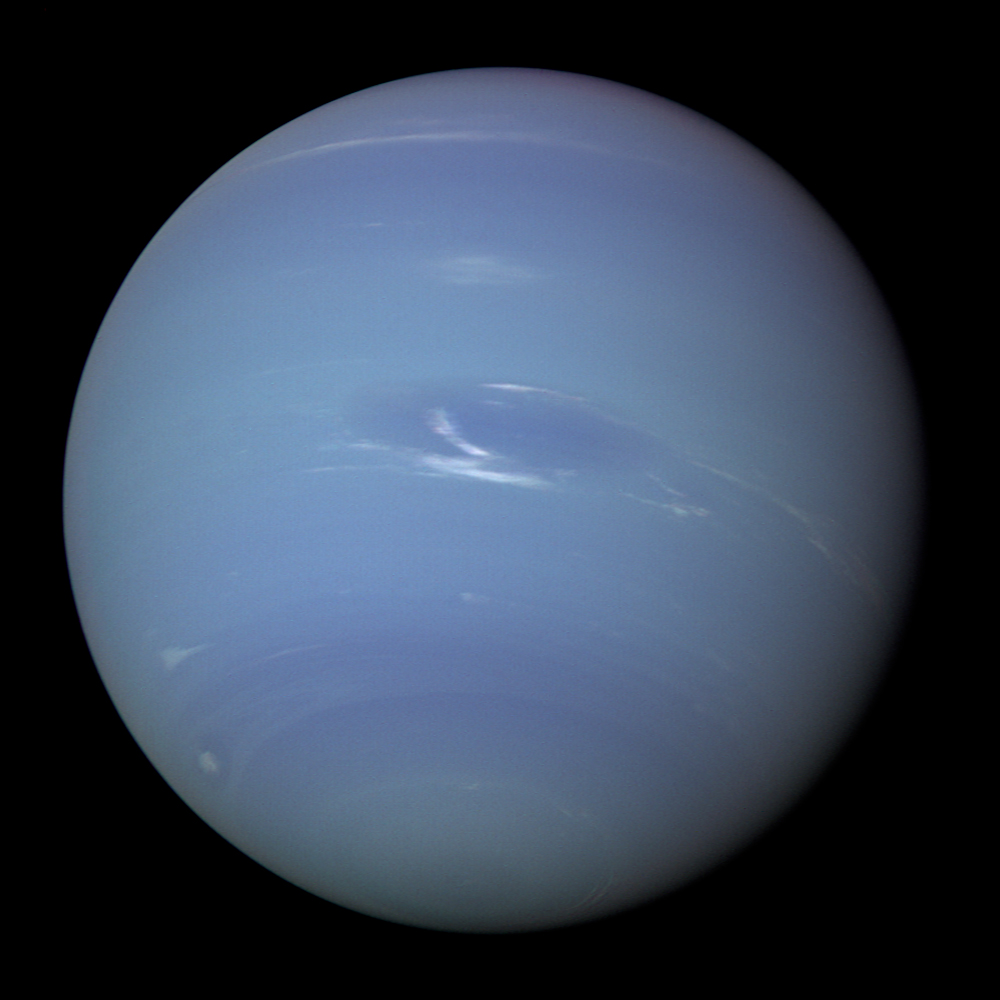

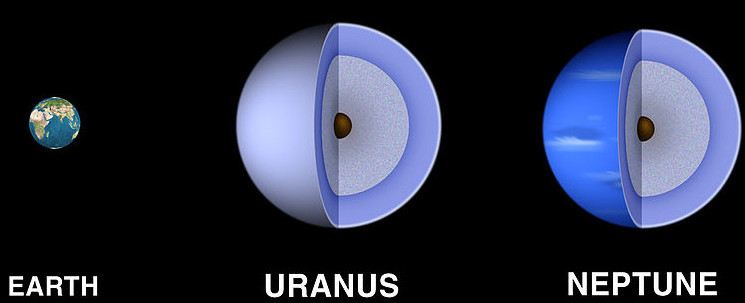

Neptunähnliche Planeten (Eisriesen)

- Die Planetenmassen liegen zwischen ~10 und ~20 Erdmassen.

- Beispiele im Sonnensystem sind Uranus und Neptun.

- Die Atmosphären bestehen größtenteils aus Wasserstoff und Helium (max.: 20% der Planetenmasse).

- Unterhalb der Atmosphären besitzen diese Planeten gewaltige Ozeane aus Wasser.

- Der innere feste Kern besteht hauptsächlich aus schwereren Elementen.

Quelle: NASA; Voyager 2

Quelle: Lunar and Planetary Institute/NASA

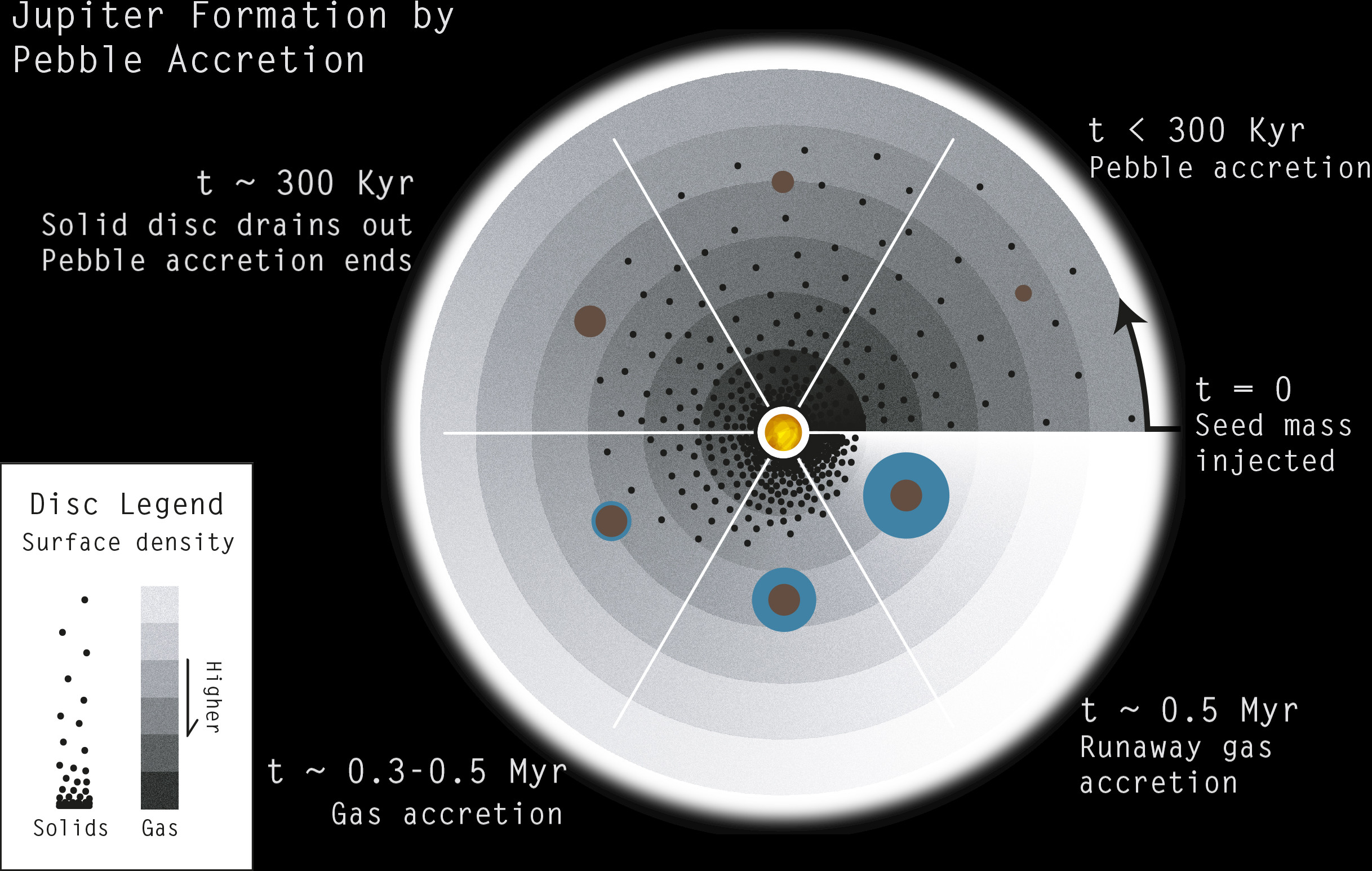

Von Neptunähnlichen zu Jupiterähnlichen Planeten

- Wegen der effektiveren Akkretion von Staub können sich größere Kerne bilden.

- Diese massiven Kerne akkretieren Gas von der Protoplanetaren Scheibe.

- Sobald die Atmosphärenmasse dominiert, setzt das "Runaway"-Wachstum ein ("runaway" engl. für "galoppierend").

- Die Gasakkretierung verlangsamt sich, wenn eine Lücke in der Protoplanetaren Scheibe entsteht.

- Das Wachstum erliegt, wenn das Gas der Protoplanetaren Scheibe dissipiert.

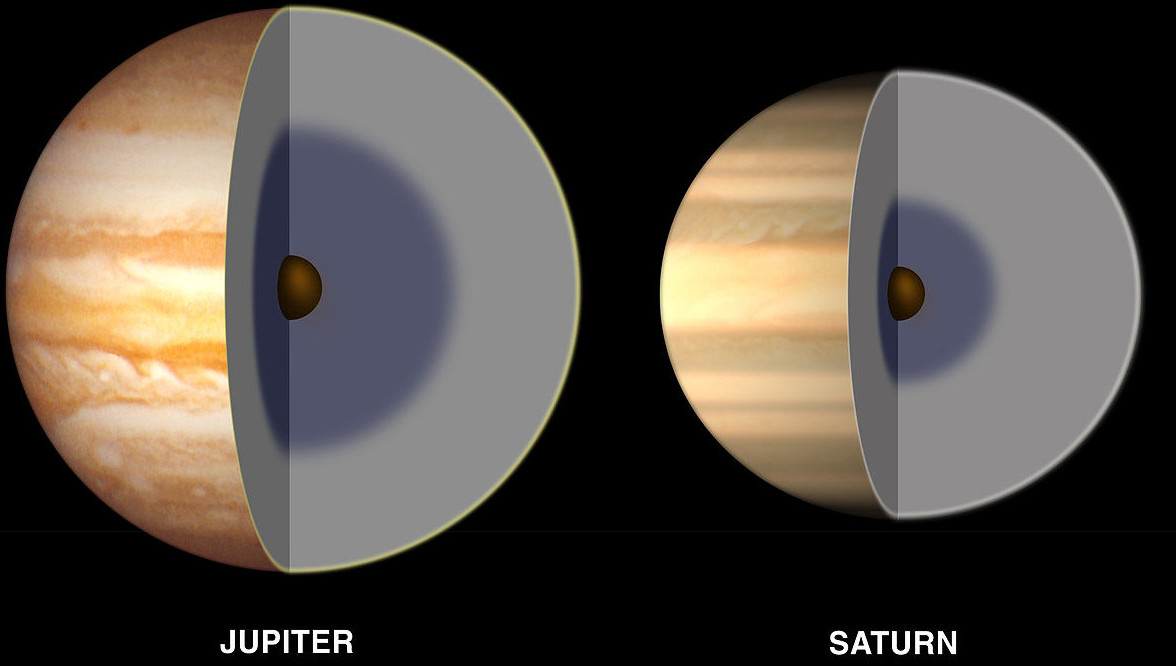

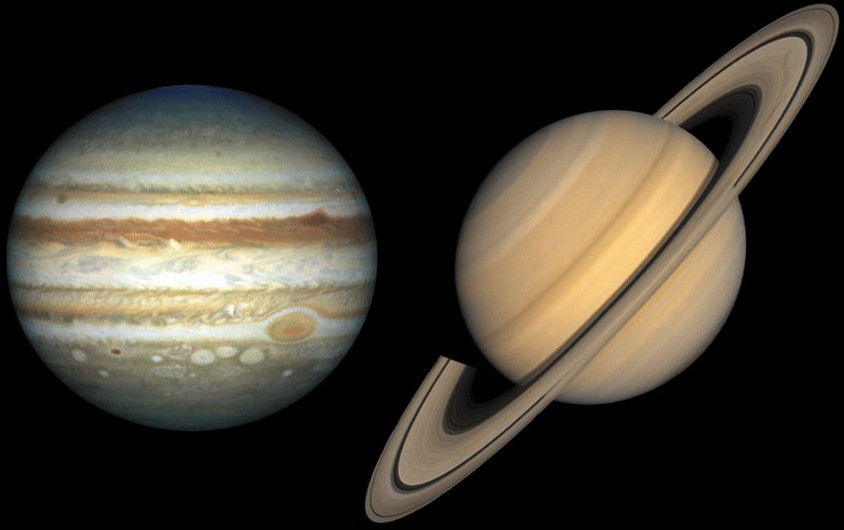

Jupiterähnliche Planeten (Gasriesen)

- Jupiterähnliche Planeten besitzen Massen zwischen etwa 100 und 1000 Erdmassen.

- Sie bestehen aus einem felsigen Kern, einer "metallischen" Schicht Wasserstoff aufgrund des hohen Drucks, und einer gewaltigen Atmosphäre.

- Insgesamt ist die Zusammensetzung ähnlich zu jener der Sonne und wird von Wasserstoff und Helium dominiert.

Quelle: Lunar and Planetary Institute/NASA

Quelle: NASA

Quellen

Hintergrundbild

NASA/FUSE/Lynette Cook

Asteroiden

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

Kometen

ESA/Rosetta/NAVCAM

Erde

NASA

Jupiter

NASA